中学受験における歴史科目の重要性 〜知識の積み重ねが未来をつくる〜

中学受験において歴史は得点源となる重要科目です。

知識を一問一答形式で積み重ねながら、時代の流れや背景を理解する力が求められます。

スキマ時間を活用した反復学習が、記憶の定着と本番での自信につながります。

歴史は得点源!中学受験における歴史科目の役割

中学受験において歴史は、社会科の中でも特に配点の高い重要分野です。

単なる年号や用語の暗記だけでなく、時代の流れや因果関係を正しく理解し、人物や制度の背景を深く読み取ることが求められます。たとえば「なぜその制度が生まれたのか」「その人物はどんな課題に直面したのか」といった視点から、物語のように歴史を読み解いていくことが、高得点への鍵になります。

また、歴史は他の教科と違って、学んだ知識が新しい単元の理解に直結する「積み重ね型」の科目です。

つまり、順を追って身につけていくことで、次第に理解の深さと広がりが増していきます。歴史の学習を通じて、論理的思考力や読解力も育まれ、他教科の学習にも良い影響を与えることが期待できます。

知識はコツコツと!一問一答と隙間時間の活用法

効果的に歴史の力を伸ばすには、日々の小さな努力が大切です。

とくにおすすめなのが「一問一答形式」の学習法。

時代順に重要語句や出来事を「これは何時代?」「誰がやった?」「なぜ起きた?」と自分で問いかけながら確認することで、ただの暗記ではなく“考えながら覚える”力が身につきます。誤答を見直す時間も成長のチャンスです。

さらに、勉強時間を確保するのが難しいと感じる場合は、通学中や食後の数分間、寝る前の短い時間など、「隙間時間」の活用が効果的です。

一問だけ、一語句だけでもよいので、短い時間でも積み重ねていくことで、着実に記憶が強化されます。

日々の習慣として定着させることが、知識の定着につながり、自信をもって入試に臨める力となるのです。

中学受験で学ぶ各時代の歴史のポイント

ここでは各時代の特徴を簡単に整理しています。

「学習する上でここは苦手だな」「もっと力をつけたいな」という時代があれば積極的に一問一答にチャレンジしてみましょう。

中学受験 旧石器時代のポイント

〜狩りと火の発見から始まった生活〜

中学受験における旧石器時代は約約3万年前〜1万数千年前の出来事を学びます。

旧石器時代は、日本列島に人類が住み始めた最も古い時代で、今からおよそ3万年以上前に始まります。この時代の人々はまだ農業を知らず、自然の中で動物を狩ったり、木の実を集めたりしながら生活していました。

食料を得るためには力と工夫が必要で、石をうち欠いて作った「打製石器」が重要な道具として使われました。石槍やナイフのような打製石器は、動物をしとめたり木を切ったりするのに使われ、狩猟生活に欠かせないものでした。

また、「火」を使えるようになったことで、寒さをしのぎ、食べ物を焼いて食べることもできるようになります。

人類の生活を大きく変えたこの変化は、旧石器時代の中でも特に重要なポイントです。

この時代に国や文字はまだ存在せず、住居や道具も非常に簡単なものでしたが、人々の暮らしには自然と向き合う知恵がつまっています。

打製石器、火の使用、狩猟・採集生活などが中学受験でもよく問われるキーワードになります。

日本の歴史の出発点として、しっかり確認しておきましょう。

中学受験 縄文時代のポイント

〜土器と定住のはじまり〜

中学受験における縄文時代は約1万数千年前〜紀元前4世紀ごろの出来事を学びます。

縄文時代は、気候があたたかくなり、海面が上がって現在の日本列島の形になったころに始まります。

この時代の大きな特徴は「縄文土器」の使用です。縄を転がして模様をつけた土器は、煮炊きや食料の保存に使われ、くらしの中で大きな役割を果たしました。

人々は移動生活から、川や海に近い場所に定住するようになります。食べ物は狩りや漁、木の実などの採集で手に入れていました。

住居には地面を掘った「竪穴住居」が使われ、いくつもの家が集まって「集落」を形成しました。「貝塚」や「土偶」、「石棒」などの遺物も発見されており、人々の暮らしや信仰を知る手がかりとなります。

特に青森県の「三内丸山遺跡」は、大規模な定住集落の跡として有名で、当時の生活の豊かさや社会の広がりを伝えています。

中学受験では、縄文土器、定住生活、竪穴住居、貝塚、土偶、三内丸山遺跡などがよく出題されます。

自然によりそい、工夫を重ねてきた縄文人のくらしに、私たちの社会の原点が見えてきます。

中学受験 弥生時代のポイント

〜農耕のはじまりと国づくりの第一歩〜

中学受験における弥生時代は紀元前4世紀ごろ〜3世紀ごろの出来事を学びます。

弥生時代は、日本で農業が始まり、人々の暮らしや社会の仕組みが大きく変化した時代です。

中国大陸から稲作が伝わると、人々は川のそばに田んぼを作り、米を育てるようになりました。安定した食料を得ることで、食べ物を蓄える高床倉庫などが生まれ、生活にゆとりが生まれます。

使う道具も、石の道具から金属器へと進化し、祭りに使われた銅鐸や、戦いに使われた鉄の剣などが出土しています。住まいも改良され、竪穴住居を中心とした大きな集落が形成されました。代表的な例として静岡県の登呂遺跡が知られています。

さらに、この時代には「クニ」と呼ばれる小さな政治的まとまりが生まれ、やがて邪馬台国のような有力な国が登場します。邪馬台国では女王・卑弥呼が人々を治め、中国の歴史書『魏志倭人伝』にも記録が残っています。

これは日本が外国と交流した初期の記録として重要です。

弥生時代に押さえておきたい重要語句には、稲作、金属器、銅鐸、高床倉庫、集落、登呂遺跡、クニ、邪馬台国、卑弥呼、魏志倭人伝などがあります。

農耕社会の広がりと政治のはじまりが見られるこの時代は、日本が国としてのかたちを作り出す最初の一歩と言えるでしょう。

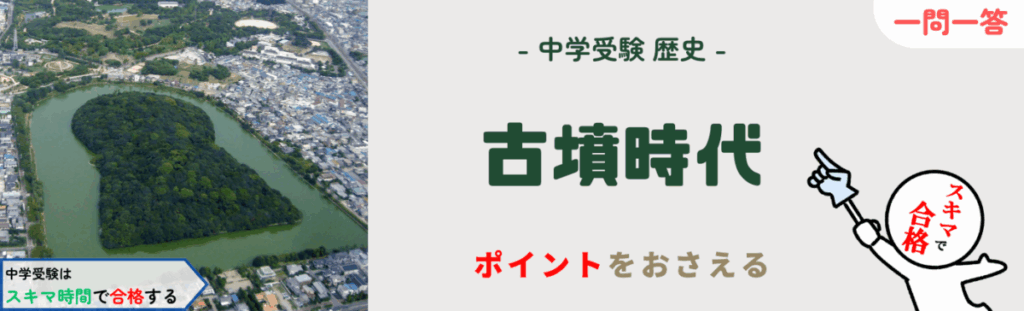

中学受験 古墳時代のポイント

〜リーダーの力と国のまとまり〜

中学受験における古墳時代は3世紀後半〜7世紀ごろの出来事を学びます。

古墳時代は、有力な人物の権力や地位を示すために巨大なお墓「古墳」が各地に作られたことが特徴です。代表的なものには、大阪府の仁徳天皇陵古墳などがあり、前方後円墳という独特な形をしています。こうした古墳の存在からも、この時代に強い支配者が登場し、地域をまとめていったことがわかります。

やがて、各地の豪族が統合され、近畿地方を中心に「大和政権」が誕生します。この政権は、日本の古代国家の基礎を築き、天皇を中心とした政治が進められていく土台となりました。政治を担ったのは「豪族」と呼ばれる人々で、氏(うじ)と呼ばれる血縁集団によって構成され、「氏姓制度」が整えられていきます。

またこの時代、日本と大陸との交流が活発になり、中国や朝鮮半島からは「仏教」や「漢字」、新しい技術や文化が伝わってきました。こうした文化を伝えたのは「渡来人」と呼ばれる人々で、鉄の加工や織物、土木技術など、日本の発展に大きな役割を果たしました。

外からの評価としては、中国の歴史書『宋書』に「倭の五王」として日本の王が登場し、朝貢を通じて国際的な立場を示していたことも確認されています。

この時代に押さえておきたい中学受験のキーワードには、古墳、前方後円墳、仁徳天皇陵、大和政権、豪族、氏姓制度、渡来人、仏教の伝来、漢字の伝来、倭の五王などがあります。

武力だけでなく、文化や制度を通じて国づくりが進んでいった時代として、しっかり学んでおきましょう。

中学受験 飛鳥時代

〜政治の改革と文化の広がり〜

中学受験における飛鳥時代は6世紀〜710年の出来事を学びます。

飛鳥時代は、日本の政治や社会のしくみが大きく変わった時代です。この時代の中心人物のひとりが聖徳太子で、推古天皇を助けながら政治を行いました。聖徳太子は、役人の能力に応じて位を決める「冠位十二階」や、政治の理想を示した「十七条の憲法」を定め、日本で初めての中央集権的な政治の基礎をつくりました。

また、聖徳太子は中国の進んだ文化や制度を取り入れるために、遣隋使を派遣しました。当時の隋に対して「日出づる処の天子、書を日没する処の天子にいたす」という言葉を送ったことでも知られ、日本の独立した国としての立場を示しました。

その後、中大兄皇子と中臣鎌足による「大化の改新」が行われ、天皇中心の国づくりがさらに進みます。土地と人民を国家のものとする「公地公民」制度が導入され、地方には国司や郡司が置かれて支配体制が強化されました。このような改革によって、豪族中心の支配から、天皇を中心とした政治へと移行が始まりました。

また、仏教が本格的に広まり、寺院や仏像、僧侶の姿が各地に見られるようになります。法隆寺などの仏教建築もこの時代に建てられ、日本文化の基礎が形づくられていきました。

飛鳥時代で押さえておきたい重要語句には、聖徳太子、推古天皇、冠位十二階、十七条の憲法、遣隋使、中大兄皇子、中臣鎌足、大化の改新、公地公民、国司・郡司、仏教の広まり、法隆寺などがあります。政治と宗教、そして外交の面で大きく発展したこの時代は、日本という国がまとまり始めた重要な転換点としてしっかり学んでおきましょう。

中学受験 奈良時代

〜都と制度が整った日本のはじまり〜

中学受験における奈良時代は710年〜794年の出来事を学びます。

奈良時代は、710年に平城京がつくられたことで始まります。平城京は、それまでの都とは異なり、政治と文化の中心として計画的に整えられた日本初の本格的な都でした。中国の長安にならい、碁盤の目のような町の区画が整備され、天皇中心の政治体制が確立していきました。

この時代には、「律令制度」と呼ばれる法律と役人のしくみが整えられます。土地と人々を国家が管理する「班田収授法」にもとづき、6歳以上の男女に口分田が与えられ、税を納める義務が生まれました。税の種類としては、米をおさめる「租」、労働や布などをおさめる「庸」「調」があり、これらは中学受験でも重要なキーワードです。

さらに仏教が国家を守る存在として重視され、聖武天皇は全国に国分寺と国分尼寺を建てるよう命じます。そして、奈良の東大寺には巨大な大仏がつくられました。これらの寺院は宗教だけでなく、政治や教育の役割も果たしました。

文化面では、日本最古の歴史書「古事記」や「日本書紀」がつくられ、神話や天皇の歴史がまとめられました。また、「万葉集」には天皇から農民にいたるまで、幅広い人びとの歌が集められ、日本人の心やことばを今に伝えています。

奈良時代で押さえるべき語句には、平城京、律令制度、班田収授法、租・庸・調、聖武天皇、東大寺、大仏、国分寺、古事記、日本書紀、万葉集などがあります。政治・宗教・文化の土台が形づくられたこの時代は、日本の国のしくみが整えられていく重要な節目として学んでおきましょう。

中学受験 平安時代

〜貴族の政治と日本文化の開花〜

中学受験における平安時代は794年〜1185年の出来事を学びます。

平安時代は、794年に桓武天皇が都を奈良の平城京から山城国の平安京へ移したことにより始まります。この時代は約400年間続き、政治と文化の中心が朝廷と貴族に移った時代でもあります。最初のころは天皇を中心とした律令政治が続きますが、やがて藤原氏が勢力を広げ、天皇の代わりに政治を行う摂政・関白の地位につき、摂関政治を進めていきました。

文化の面では、日本独自の美しさを大切にした「国風文化」が大きく花開きました。漢字をもとに作られたひらがなやカタカナが誕生し、貴族の女性たちによって多くの文学作品が生み出されます。代表的な作品には紫式部の『源氏物語』や、清少納言の『枕草子』などがあり、現代にも読み継がれています。建築では寝殿造、絵画では絵巻物なども発展しました。

一方、地方では「荘園」が広がり、税を免れた私有地を支配する貴族や寺社の力が強まります。このような中、治安維持や領地防衛のために「武士」が登場し、源氏や平氏といった武士の一族が力を蓄えていきました。また、天皇が上皇となった後に政治を行う「院政」も始まり、白河上皇がその代表です。

やがて、保元の乱・平治の乱などの争いが起き、武士の力が一気に高まります。これらを経て平清盛が政治の実権をにぎり、武士による支配の道が開かれていきました。

この時代で押さえておきたい語句には、平安京、桓武天皇、藤原氏、摂関政治、国風文化、ひらがな、源氏物語、枕草子、荘園、武士、源氏・平氏、院政、白河上皇、保元の乱、平治の乱などがあります。貴族社会の華やかさと、武士が台頭する過程をしっかりつかんでおきましょう。

中学受験 鎌倉時代

〜武士が政治を動かす新しい時代の幕開け〜

中学受験における鎌倉時代は1185年〜1333年の出来事を学びます。

鎌倉時代は、源頼朝が平氏を倒し、武士による初の本格的な政権「鎌倉幕府」を開いたことから始まります。1192年に頼朝は征夷大将軍となり、朝廷とは別に武士のための政治が鎌倉で進められるようになりました。これにより、日本の政治の中心が京都から鎌倉へと移り、武士が支配の主役となっていきました。

この時代の政治の基本は「御恩と奉公」の関係です。将軍が御家人に土地を与えることで「御恩」とし、御家人は戦いなどで将軍に仕える「奉公」を果たすことで、主従関係を保ちました。また、全国に「守護」と「地頭」が置かれ、土地の管理や治安維持が行われました。

幕府の内部では、源氏の血筋が絶えた後、北条氏が執権として実権をにぎり、「執権政治」が始まります。北条泰時は「御成敗式目」という最初の武家法を制定し、裁判や政治の基準を明文化しました。これは、武士による政治の安定化に大きく貢献したといえます。

一方、国外からは大きな脅威が訪れます。

1274年と1281年、元(モンゴル帝国)による「元寇」が起こり、日本は大きな戦いに巻き込まれました。神風といわれる暴風雨によって撃退に成功しましたが、恩賞を十分に与えられなかったことで、御家人の不満が高まり、幕府の財政や支配力が次第に弱まっていきました。

鎌倉時代で押さえるべき語句には、源頼朝、鎌倉幕府、征夷大将軍、御恩と奉公、守護・地頭、執権政治、北条氏、北条泰時、御成敗式目、元寇、神風、御家人の不満などがあります。武士の政権がどのように始まり、どのような仕組みで成り立ち、何に直面したのかをしっかり理解しておきましょう。

中学受験 室町時代

〜ふたつの都と文化のひろがり〜

中学受験における室町時代は1336年〜1573年の出来事を学びます。

室町時代は、1336年に足利尊氏が京都に幕府を開き、室町幕府が始まったことで幕を開けます。足利尊氏は、南朝と北朝に分かれて対立する「南北朝の動乱」の中で力を持ち、やがて朝廷を統一して幕府の支配を確立しました。将軍の中でも特に有名なのが三代将軍・足利義満で、1392年に南北朝を統一し、日明貿易によって幕府の財政を安定させ、金閣の建設などでも知られています。

この時代、日本の各地では「守護大名」と呼ばれる有力な武士たちが台頭し、領地や農民を支配する力を強めていきました。幕府の力が弱まる中で、各地の守護大名どうしの争いが続き、1467年には「応仁の乱」が起こります。これは京都を中心に11年にわたって続いた大乱で、全国に戦乱が広がり、やがて「戦国時代」へと突入していきます。

文化の面では、将軍義満の時代に「北山文化」、義政の時代には「東山文化」と呼ばれる新しい文化が栄えました。金閣や銀閣に代表される建築、能や狂言などの芸能、墨絵や書院造の発展など、武士や庶民にも広がる日本独自の美意識が形成されていきました。

また、中国との貿易には「勘合」と呼ばれる証明書が使われ、正式な貿易船として認められた船のみが渡航できるしくみがとられました。これも中学受験でよく出題される重要な用語です。

室町時代で押さえるべき語句には、足利尊氏、室町幕府、南北朝の動乱、足利義満、日明貿易、金閣、勘合、守護大名、応仁の乱、戦国時代、足利義政、銀閣、東山文化、能、書院造などがあります。武士の力が広がる一方で文化も成熟したこの時代は、日本の社会のしくみや美意識に深い影響を与えた重要な時期です。

中学受験 安土桃山時代

〜戦国の終わりと天下統一への道〜

中学受験における安土桃山時代は1573年〜1603年の出来事を学びます。

安土桃山時代は、戦国時代の混乱を終わらせ、日本を統一へと導いた時代です。1573年に織田信長が室町幕府をほろぼしたことで、武士の新しい時代が始まりました。信長は「楽市・楽座」などの政策で商業を活発にし、戦だけでなく経済にも力を入れていたことが大きな特徴です。また、キリスト教を保護し、ヨーロッパとの貿易もすすめました。

信長のあとを継いだ豊臣秀吉は、全国を平定し、実質的に日本を統一しました。身分ごとの住み分けを定める「兵農分離」や、「刀狩(かたながり)」といった政策で農民の反乱をふせぎ、支配を強めました。また、朝鮮に出兵した「文禄・慶長の役」は、周辺国との関係でも重要なできごとです。

この時代は、「南蛮貿易」と呼ばれるポルトガルやスペインとの交流が活発になり、西洋の鉄砲、ガラス製品、キリスト教などが日本にもたらされました。ヨーロッパの文化と日本の文化がとけあい、「南蛮文化」とよばれる華やかな文化が花ひらきました。城づくりでも豪華な様式が目立ち、織田信長の「安土城」や、豊臣秀吉の「大坂城」などがその代表です。

安土桃山時代では、「織田信長」「豊臣秀吉」「楽市・楽座」「刀狩」「兵農分離」「南蛮貿易」「キリスト教の伝来」「安土城・大坂城」「文禄・慶長の役」などが頻出キーワードです。わずか30年あまりの短い時代ながら、激動の終わりと新しい時代の土台が築かれた重要な時代として、しっかり理解しておきましょう。

中学受験 江戸時代

〜平和な時代と町人文化の広がり〜

中学受験における江戸時代は1603年〜1867年の出来事を学びます。

江戸時代は、1603年に徳川家康が征夷大将軍となり、「江戸幕府」を開いたことで始まりました。約260年間にわたり、戦のない安定した時代が続き、人びとのくらしや文化が大きく発展しました。幕府は「武家諸法度」「参勤交代」などの制度で大名を統制し、全国を支配していました。

この時代の社会は、「士農工商」という身分制度で構成されていました。農民は年貢をおさめ、商人や職人は町を支えました。武士は主君に仕えるかわりに米を受け取って生活していました。しかし、やがて町人の経済力が高まると、文化の中心も町人へと移り、「浮世絵」や「歌舞伎」「人形浄瑠璃」などの「元禄文化」が生まれます。

また、江戸幕府は「鎖国」と呼ばれる外交政策をとり、中国・朝鮮・オランダ・琉球・アイヌとの限られた交流だけを許可しました。唯一の貿易の窓口は長崎の「出島」であり、ここを通じてオランダから伝わった学問は「蘭学」として広まりました。一方で、キリスト教は禁止され、「島原・天草一揆」などの宗教に関わる反乱も起こります。

18世紀には「百姓一揆」や「打ちこわし」など、生活に苦しむ人びとの反発が多くなり、幕府の力が少しずつ弱まっていきます。19世紀になると「ペリー来航」「日米和親条約」などの出来事により開国を迫られ、日本は次第に大きな変化の時代へと向かっていきます。

この時代におさえておきたいキーワードは、「徳川家康」「江戸幕府」「参勤交代」「鎖国」「出島」「元禄文化」「百姓一揆」「蘭学」「ペリー来航」などです。江戸時代はとても長く続いた時代ですが、政治の仕組み、くらしの変化、文化の発展がそろって見られる、非常に大切な時代です。

中学受験 明治時代

〜新しい国づくりと近代化のはじまり〜

中学受験における明治時代は1868年〜1912年の出来事を学びます。

明治時代は、1868年の「明治維新」によって幕を開けます。江戸幕府が終わり、「天皇中心の政治」が始まりました。この変化は「王政復古」とも呼ばれ、日本が武士の世から近代国家へと大きく進むきっかけとなりました。

まず行われたのが、政治のしくみや社会の大改革です。「廃藩置県」によって藩がなくなり、中央集権国家が整えられました。「学制」では全国に学校がつくられ、「徴兵令」によって国民から兵士を集める制度が始まります。さらに「地租改正」によって税の制度も変えられ、土地の所有者が地価に応じた税金を納めるようになりました。

国の産業を発展させるため、「殖産興業」が進められ、官営の工場や鉄道、郵便制度などが整えられていきました。うした取り組みを支えたのが「富国強兵」の考え方で、強い国を目指して政治・経済・軍事すべてが近代化されていきます。

また、1877年には西郷隆盛らによる「西南戦争」が起き、士族(元武士)の不満が表面化しました。やがて、国会を開くことを求める「自由民権運動」が高まり、1889年には「大日本帝国憲法」が発布され、翌1890年には「帝国議会」が開かれました。

海外との関係でも重要な動きがありました。

「日清戦争」(1894年)と「日露戦争」(1904年)では勝利をおさめ、世界から日本が近代国家として認められるようになっていきます。

明治時代の重要語句には、「明治維新」「王政復古」「廃藩置県」「学制」「徴兵令」「地租改正」「殖産興業」「富国強兵」「西南戦争」「自由民権運動」「大日本帝国憲法」「帝国議会」「日清戦争」「日露戦争」などがあり、いずれも中学受験で頻出です。

江戸から続く伝統と西洋文化のはざまで、日本がどのように変わっていったのかを理解しておきましょう。

中学受験 大正時代 〜新しい考えと動き出す市民の力〜

中学受験における大正時代は1912年〜1926年の出来事を学びます。

大正時代は、明治時代につづく近代国家としての歩みを進めつつ、国民の声が政治に届くようになってきた時代です。大きなキーワードは「大正デモクラシー」。

これは、自由や民主主義を重んじる考え方で、政治への参加を広げようとする動きが活発になりました。

第一次世界大戦(1914年〜1918年)では、日本は連合国側として参戦し、中国や南洋の土地を獲得して経済的にも利益を得ました。

この戦争の影響で、国内では工業が発展し、「成金」と呼ばれる新たな富裕層も現れます。

政治面では、1918年の「米騒動」をきっかけに、国民の声の大きさが政府に届くようになります。

そして同年には、原敬が最初の本格的な政党内閣をつくり、民意による政治の第一歩となりました。

1925年には「普通選挙法」が制定され、25歳以上の男子すべてに選挙権が与えられました(当時は女性は対象外)。

社会では、都市化が進み、大衆文化が広がりました。

ラジオ、映画、雑誌といった新しいメディアが登場し、「モダン」な生活が注目されるようになります。

教育も広がり、多くの人びとが知識や情報を手にするようになりました。

一方で、1923年の「関東大震災」は、東京や横浜に大きな被害をもたらし、多くの命と建物が失われました。

この災害は、その後の復興政策にも大きな影響を与えました。

大正時代でおさえておきたいキーワードには、「大正デモクラシー」「第一次世界大戦」「米騒動」「原敬と政党内閣」「普通選挙法」「モダン文化」「関東大震災」などがあります。

市民の意識が高まり、政治や社会が新しい方向に動き出した、時代の転換点といえるでしょう。

中学受験 昭和時代 〜戦争・復興・そして世界へ〜

中学受験における昭和時代は1926年〜1989年の出来事を学びます。

昭和時代は、昭和天皇の即位から始まり、60年以上にもおよぶ長い時代でした。

その前半は、日本が戦争へと向かっていく過程と、太平洋戦争の勃発、そして敗戦という大きな出来事が続きました。

1931年には「満州事変」、1937年には「日中戦争」、1941年にはアメリカとの間に「太平洋戦争」が始まりました。戦争中は「学徒出陣」「配給制」などが実施され、国民生活は大きく制限されました。

1945年の「広島・長崎への原子爆弾投下」や「ポツダム宣言受諾」により、ついに日本は敗戦を迎えました。

終戦後は「GHQ(連合国軍総司令部)」の指導のもと、「日本国憲法」が制定され、「主権在民」「平和主義」「基本的人権の尊重」という3つの原則が示されました。

また、「農地改革」や「財閥解体」なども行われ、社会のしくみが大きく変化します。

その後の日本は、「朝鮮戦争」をきっかけに経済が復活し、1956年には「もはや戦後ではない」という言葉が使われるようになります。

そして1964年の「東京オリンピック」、1970年の「大阪万博」などを通して、国際社会の中で存在感を高めていきました。

特に1960年代から80年代にかけては「高度経済成長期」と呼ばれ、電化製品や自動車などの工業製品を大量に輸出し、日本のくらしもどんどん豊かになっていきます。

昭和時代におさえておきたいキーワードは、「満州事変」「日中戦争」「太平洋戦争」「原爆投下」「ポツダム宣言」「日本国憲法」「GHQ」「主権在民・平和主義・基本的人権」「高度経済成長」「東京オリンピック」「大阪万博」などです。

戦争の悲劇を乗りこえて発展していく日本の姿を、時代の流れに沿って理解することが大切です。

中学受験 平成時代 〜変化の時代と新たな課題への挑戦〜

中学受験における平成時代は1989年〜2019年の出来事を学びます。

平成時代は、昭和から続いた経済成長の流れが変わり、日本がさまざまな課題に直面する時代となりました。1989年、昭和天皇が崩御され、平成が始まります。

しかしその直後、日本は「バブル経済」の崩壊を迎え、不動産や株価の下落により、多くの企業や人々が苦しむことになりました。

これにより「失われた10年」ともよばれる長期の景気低迷が続きます。

この時代には自然災害も相次ぎました。1995年には「阪神・淡路大震災」が起き、都市部が大きな被害を受けました。また同年には「地下鉄サリン事件」も発生し、安全や防災への意識が高まります。

そして2011年には「東日本大震災」が発生し、津波や原発事故を含む深刻な被害が日本社会に大きな影響を与えました。

国際的には、「冷戦の終結」や「グローバル化」が進み、日本も「IT化」や「国際協力」に積極的に取り組みました。

1993年には、55年ぶりに非自民党の「細川内閣」が誕生し、政治にも変化の波が押し寄せました。

その後も政権交代が続き、政治のあり方に対する国民の関心が高まりました。

またこの時代は、インターネットや携帯電話、SNSなどの技術の進化によって、人々の暮らし方・働き方も大きく変わりました。教育や情報の受け取り方も広がり、多様な価値観が共存する社会が形成されていきました。

平成時代でおさえておきたいキーワードには、「バブル経済の崩壊」「阪神・淡路大震災」「地下鉄サリン事件」「東日本大震災」「原発事故」「IT化」「グローバル化」「政権交代」「国際協力」などがあります。

変化と課題が次々に押し寄せる中で、日本がどう対応し、どのように乗り越えてきたのかを考えることが大切です。

まとめ 〜つながる歴史と、つなげる学び〜

私たちが学ぶ日本の歴史は、「旧石器時代」から「平成時代」まで、数千年にわたる物語です。

農耕や政治の始まり、戦や平和、文化の発展など、さまざまな時代を通じて、今の日本ができあがってきました。

これまでの章で見てきたように、時代ごとに社会のかたちや人々のくらし、そして考え方も大きく変化しています。

中学受験では、この長い歴史の流れをしっかりとつかみ、出来事のつながりや意味を理解することがとても大切です。

そのためには、「一問一答」形式の問題を活用して、基礎的な知識をコツコツ積み上げていくことが効果的です。

「これはいつのこと?」「どんな人物が関わっていた?」と問いかけながら覚えることで、記憶がしっかりと定着します。

特に、人物・制度・戦争・改革・文化などを時代とセットで覚えることが、得点力アップにつながります。

そして、いちばん大切なのは、受験を「自分を成長させるチャンス」と考えることです。

つまずいても、「どうして間違えたのかな?」「次はどうすれば覚えやすいかな?」と前向きに見直す気持ちが、学力を伸ばしてくれます。

歴史を学ぶということは、人の生き方や社会の変化を知り、自分の考えを深めることでもあります。

合格に向かって歩む道のりには不安やプレッシャーもあるかもしれませんが、自分のペースで、一歩ずつ確かな力をつけていきましょう。

歴史の勉強は、きっとあなたの未来の力になりますよ。